Seis

siglos de hegemonía castellana

LA VANGUARDIA 03/11/2013

Pau Echauz

Hace ahora seiscientos años, el último día del mes de

octubre de 1413, el conde Jaume II de Urgell sale del Castell Formós, por el

portal de Torrent, "montado a

caballo, con rostro más bien triste que caído, ornado de barba y cabellera

rubias, y con la espada, según costumbre de los héroes, colgando del

hombro", según la descripción que se puede leer

en la Historia de la ciudad de Balaguer del

fraile Pere de Sanahuja. Jaume se dirige hacia el Pla d'Almatà,

donde está el campamento del Rey de Aragón,

Ferran I, de la casa de Trastámara, para rendirse y entregarle

la ciudad después de tres meses de asedio y

bombardeos. Nada más llegar al campamento, Jaume es hecho prisionero por los soldados reales y de rodillas pide clemencia al soberano para él y su familia. El

rey Ferran ni lo escucha y manda a sus soldados

que lo lleven a Lleida, donde él mismo lo juzgará por

el crimen de lesa majestad. Jaume vivirá

los años que le restan en diferentes mazmorras hasta morir en Xàtiva y pasará a

la historia con el sobrenombre del Desdichado. Con la muerte de Jaume II se extinguía el

condado de Urgell y la corona de Aragón era ocupada por un miembro de la casa real castellana.

Hace ahora seiscientos años, el último día del mes de

octubre de 1413, el conde Jaume II de Urgell sale del Castell Formós, por el

portal de Torrent, "montado a

caballo, con rostro más bien triste que caído, ornado de barba y cabellera

rubias, y con la espada, según costumbre de los héroes, colgando del

hombro", según la descripción que se puede leer

en la Historia de la ciudad de Balaguer del

fraile Pere de Sanahuja. Jaume se dirige hacia el Pla d'Almatà,

donde está el campamento del Rey de Aragón,

Ferran I, de la casa de Trastámara, para rendirse y entregarle

la ciudad después de tres meses de asedio y

bombardeos. Nada más llegar al campamento, Jaume es hecho prisionero por los soldados reales y de rodillas pide clemencia al soberano para él y su familia. El

rey Ferran ni lo escucha y manda a sus soldados

que lo lleven a Lleida, donde él mismo lo juzgará por

el crimen de lesa majestad. Jaume vivirá

los años que le restan en diferentes mazmorras hasta morir en Xàtiva y pasará a

la historia con el sobrenombre del Desdichado. Con la muerte de Jaume II se extinguía el

condado de Urgell y la corona de Aragón era ocupada por un miembro de la casa real castellana.

El asedio de

Balaguer había empezado en agosto y duró tres

meses, durante los cuales la ciudad y sus habitantes

tuvieron que sufrir toda clase de calamidades. Según la historiadora Victoria

Costafreda, "los

asediados sufrían muchas penalidades,

ya que la ciudad era combatida continuamente de todos lados por las bombardas y otras artillerías que hundían parte de las murallas y de los edificios". Al daño que

ocasionaban los

proyectiles que todavía hoy aparecen en

diferentes lugares de Balaguer

se unía también el hambre. Los habitantes

de Balaguer y la misma familia condal sufrieron en

sus propias carnes la falta de víveres y comida. Historiadores como Zurita y

Monfar explican que la madre del conde Jaume, Margarida

de Montferrat, dijo que "antes comería ratas o gatos que nada que fuera de los enemigos de su hijo".

Jaume de Urgell había perdido las

votaciones del compromiso de Caspe, donde

las Cortes aragonesas, valencianas y

catalanas prefirieron a Ferran,

entonces regente de Castilla, para

suceder a Martí I, que había muerto

sin descendencia. Las Cortes

prefirieron a un nieto del rey

difunto, extranjero, que a su

sobrino catalán, que además de conde de

Urgell era el lugarteniente general

de su reino. El asedio y posterior

rendición de Jaume y la ciudad de

Balaguer fue el resultado de la revuelta militar del catalán al deshacer el

juramento de lealtad que había hecho a Ferran reconociéndolo como soberano. Deshacer un juramento de lealtad al rey era alta traición, lesa majestad, según se lee en el proceso que juzgó a Jaume y a su madre, Margarida de Montferrat Aquel

conflicto entre poderes era también una pelea familiar porque la mujer de Jaume, la condesa-infanta Isabel, era tía de Ferran, y fue ella la que intercedió entre los dos para la rendición de su marido a cambio de respetarle la vida y la amputación de algún miembro. Según Carme Alós, directora del Museo de la

Noguera, la versión de lo que pasó

está contaminada porque los

historiadores extrajeron

toda la información del proceso. Jaume de Urgell

estaba unido a su madre y es probable que se dejara

influir por ella, pero no se puede asegurar que lo animara a

la revuelta con la frase que se le atribuye: "Hijo, o rey o

nada". Jaume morirá en una mazmorra

de Xàtiva; Margarida, en Morella, y el resto de la familia, dispersa y condenada a la pobreza.

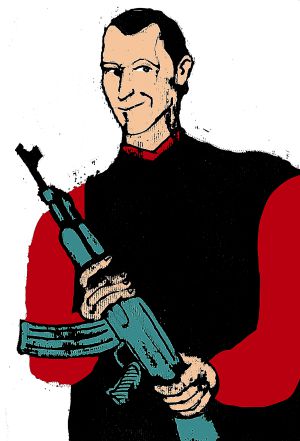

El enfrentamiento entre Ferran y Jaume es también una lucha entre dos visiones del mundo, la más medieval del conde de Urgell y la más

práctica, moderna y belicista de Ferran. El nuevo rey era conocido

como "el de Antequera" porque había conquistado

aquella ciudad andaluza con una formidable

maquinaria guerrera, tácticas que

volvió a aplicar en Balaguer sin reparar en gastos

militares. La capital del condado de Urgell tenía

murallas poderosas, pero la acción de bombardas, cañones, ballestas,

trabucos y castillos de madera para acceder a la muralla

fue clave para la victoria. Ferran era también más político

que Jaume, y aquella gesta le sirvió para afirmar su

poder y poner a la nobleza

de su lado. El domingo 5 de noviembre entró

triunfal en Balaguer, perdonó a los balaguerinos

y se quedó con las piezas de más valor del Castell

Formós y con todas sus propiedades. Después fue

el turno de la soldadesca, que saqueó a placer como paga.

La caída de Balaguer significó también otro hecho trascendental, la hegemonía

de la dinastía Trastámara

a escala peninsular. Será un nieto de

Ferran, Ferran

II, el que cerrará el círculo

de la familia cuando setenta años más tarde se case con una prima suya,

Isabel de Castilla, los dos Trastámara.

Para conmemorar los seiscientos años de esos hechos, el Museu de la

Noguera ha preparado

una exposición propia: O reí o res. 600

anys de la fi del comtat

d'Urgell, que se inaugurará el día 8 de noviembre coincidiendo con los actos de la fiesta mayor del Sant Crist. Más de 150 objetos de los siglos XIV y XV vinculados al condado

de Urgell se expondrán hasta el 23 de febrero.

También siguen las excavaciones en el Castell Formós y su

reforma como destino turístico y cultural.