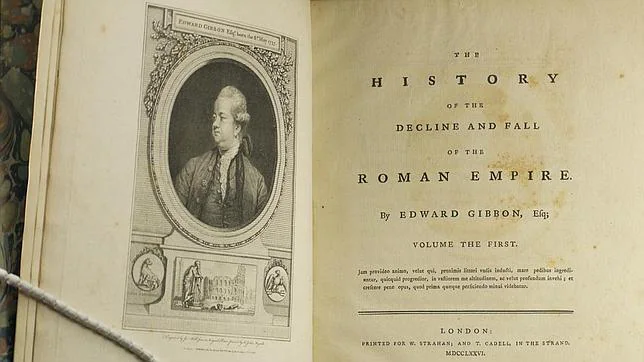

A cargo de Atalanta, la nueva edición de «Decadencia y caída del Imperio Romano», de Edward Gibbon, supone todo un acontecimiento. Un libro de Historia cargado de fuerza literaria

Día 29/05/2012

Hay

historiadores que además de hacer Historia pareciera que han sido

testigos de lo que cuentan. Quizás por ello se ha afirmado que no puede haber historiador sin imaginación. Tampoco filósofo, algo que algunos olvidan.Edward Gibbon

(1737-1794) fue uno de esos historiadores que suscitan en el lector la

sensación de asistir a los hechos, y sin duda fue el primero de los

grandes historiadores ingleses. No fue como su maestro Hume, un hombre de ideas abstractas –aunque el filósofo y autor de Historia de Inglaterra (1778) supo también ser concreto y ameno–, pero sí un reflexivo. Decadencia y caída del Imperio Romano apareció entre 1776 y 1788 en seis volúmenes. En España se publicó, traducida por José Mor Fuentes, en 1842.

Para ser una obra que tuvo una importancia inmediata y continuada en la lengua inglesa y una repercusión notable en Europa, la traducción al español fue tardía.

Salvo una edición abreviada que condensa sobre todo la primera mitad de

la obra original, hasta ahora no se había vuelto a traducir. Así que

esta edición de Atalanta, en dos gruesos volúmenes, a cargo de José

Sánchez de León Menduiña, es un verdadero acontecimiento literario,

sobre todo porque la traducción de Mor Fuentes, apegado a la lengua y la

literatura de la época, es desde hace tiempo algo ilegible.

La obra de Gibbon fue recibida con fascinación y provecho

Sin

embargo, la obra de Gibbon fue recibida por los escritores y pensadores

franceses, tanto de su siglo como del XIX, con enorme fascinación y

provecho. Y en los comienzos del XX fueron muchos los que la leyeron y admiraron; por ejemplo, Lytton Strachey o Gerald Brenan, que la releyó completa más de tres veces,

aunque le puso algunas pegas a su estilo. En Hispanoamérica, Borges

tiene algunas líneas memorables y Octavio Paz la leyó con entusiasmo,

atento al periodo quizás más débil a juicio de los historiadores

modernos, la caída de Bizancio.

Más terror que deseo

Los interesados en la figura de Gibbon pueden leer sus Memorias de mi vida (Alba), escritas al finalizar su gran proyecto. Gibbon fue el único superviviente de seis hermanos. Murió sin descendencia y probablemente sin haber tenido ninguna relación.Philip Guedalla afirmó que Gibbon vivió su vida sexual en las notas a pie de página.

Huérfano de madre desde los diez años, no encontró en su padre el

suficiente afecto ni comprensión. «Filósofo sobrio, discreto y

epicúreo», como lo define Sánchez de León, pasó muchos años en Lausana,

donde aprendió tan bien el francés que escribió en esta lengua su primera obra, Ensayo sobre el estudio de la literatura, y casi escribe el resto (algunos hablan de la influencia de la lengua francesa en el inglés de Gibbon).

Según Philip Guedalla, Gibbon vivió su vida sexual en las notas a pie de página

Perteneció al club literario fundado por Samuel Johnson, al que asistían entre otros Edmund Burke, Richard Sheridan, Adam Smith y Boswell,

que lo detestaba. En Francia alternó con D’Alembert, Diderot, Helvétius

y D’Holbach, y frecuentó los salones de las señoras Geoffrin y Du Deffand. No fue un hombre sagaz en la comprensión de la política de su tiempo, pero vio con agudeza la del pasado, en el que penetró con una ironía sugerente que aún sigue siendo fructífera.

Barbarie y cristianismo

A Gibbon, escéptico, lo desveló la irracionalidad de la Historia humana, indagó en la fuerza de los prejuicios y buscó «detectar a quienes detestan en un bárbaro lo que admiran en un griego,

y denominarían impía la misma Historia si la escribió un infiel y

sagrada si la redactó un judío». Gibbon era realmente civilizado. Su

magna obra abarca desde los días de los primeros emperadores hasta la extinción del Imperio de Occidente,

pero también se ocupó del Imperio de Oriente, la llegada del

mahometismo, las cruzadas y mil hechos más fronterizos con la

romanización, es decir: un periodo que va del siglo I antes de Cristo al

año 1500.

A Gibbon, escéptico, lo desveló la irracionalidadde la Historia humana

Todo historiador está condenado a cometer lagunas, errores, pero algunos, como Gibbon, son rescatados incluso en sus carencias,

debido a su fuerza literaria. «En el siglo II de la era cristiana, el

Imperio de Roma abarca la parte más bella de la tierra y la más

civilizada del género humano»: así comienza Gibbon su Historia y ustedes

ahora pueden continuarla.